♦家づくりの考え方

仕事に家事に育児にと、

毎日があっという間に過ぎていく共働き世帯の皆さま。

「もっと家事がラクになったら...」

「家の中の移動がスムーズなら...」

そんな風に感じたことはありませんか?

今回は、日々忙しく過ごすご家庭のために、

【暮らしを助けてくれる間取りアイデア】をご紹介します!

―――

物価上昇やエネルギー価格の高騰、そして相次ぐ災害のニュース。

子育て・老後・二世帯...将来のライフスタイルの変化。

――いま私たちは、「暮らしそのものを見直す転換期」に立たされています。

そんな中で注目されているのが、

【これからの暮らしにしなやかに対応できる、強くてやさしい家】です。

今回は、電気代や災害対策、そして将来設計まで考えた「これからの家づくり」についてお話しします。

#物価上昇 #エネルギー価格の高騰 #転換期 #災害対策 #将来設計

1|エネルギー価格が上がる今、「光熱費を自分でコントロールする家」へ

「電気代が前年比で1.5倍以上になった」

「節電しても請求額が下がらない」

こうした声は、決して他人事ではありません。

特に冬や夏のピーク時のエネルギー負担は、

今後さらに上がると予測されています。

そこで注目されているのが、

太陽光発電+蓄電池を備えた"自給自足型の住まい"。

晴れた日に自宅で発電し、余った電力は蓄電池に貯めて夜に活用。

電気の買取り価格は下がり電気料金が値上がりするいま、

作って使う時代、自家消費が注目されています。

また、停電時も冷蔵庫やスマホ充電、照明などの

"暮らしの基盤"を守ることができます。

もちろん、毎月の光熱費の削減にもつながります。

▶年間で10万円以上の節約になったというご家庭も!

「住むだけで家計がラクになる」

そんな家づくり、今や当たり前になりつつあるんです。

#太陽光発電 #蓄電池 #自家消費 #光熱費削減

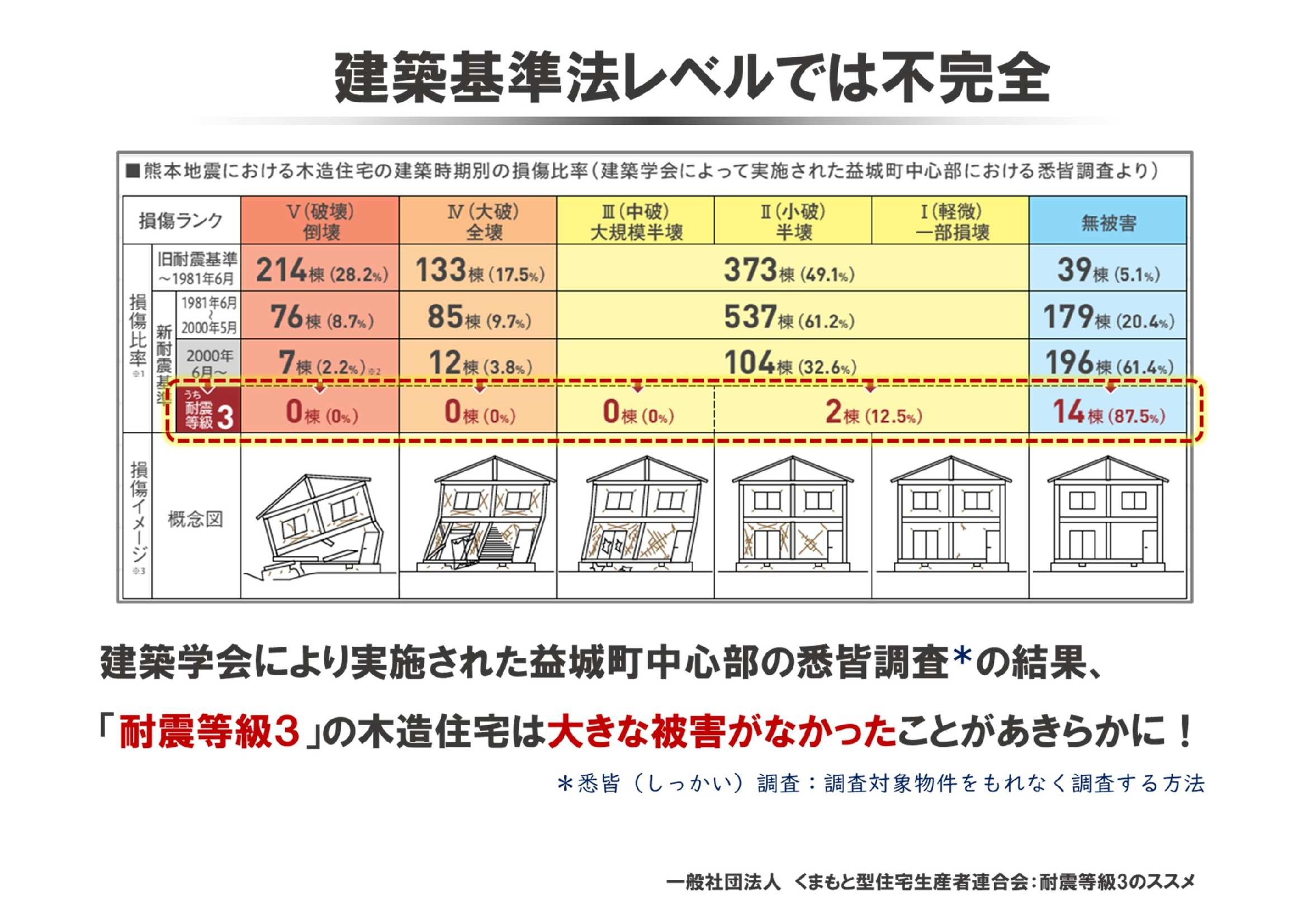

2|災害リスクの時代に、「家が家族を守る」ための備えを

近年の大きな地震や台風、集中豪雨。

どこに住んでいても、"もしも"のリスクは常に隣り合わせです。

実は今、家づくりの価値観も変わってきています。

「デザイン重視」から、「安心・安全も兼ね備えた家」へ。

たとえば...

・地震への備え:耐震等級3の家で命を守る

・水害対策:浸水しづらい立地のご提案や、基礎高の設計

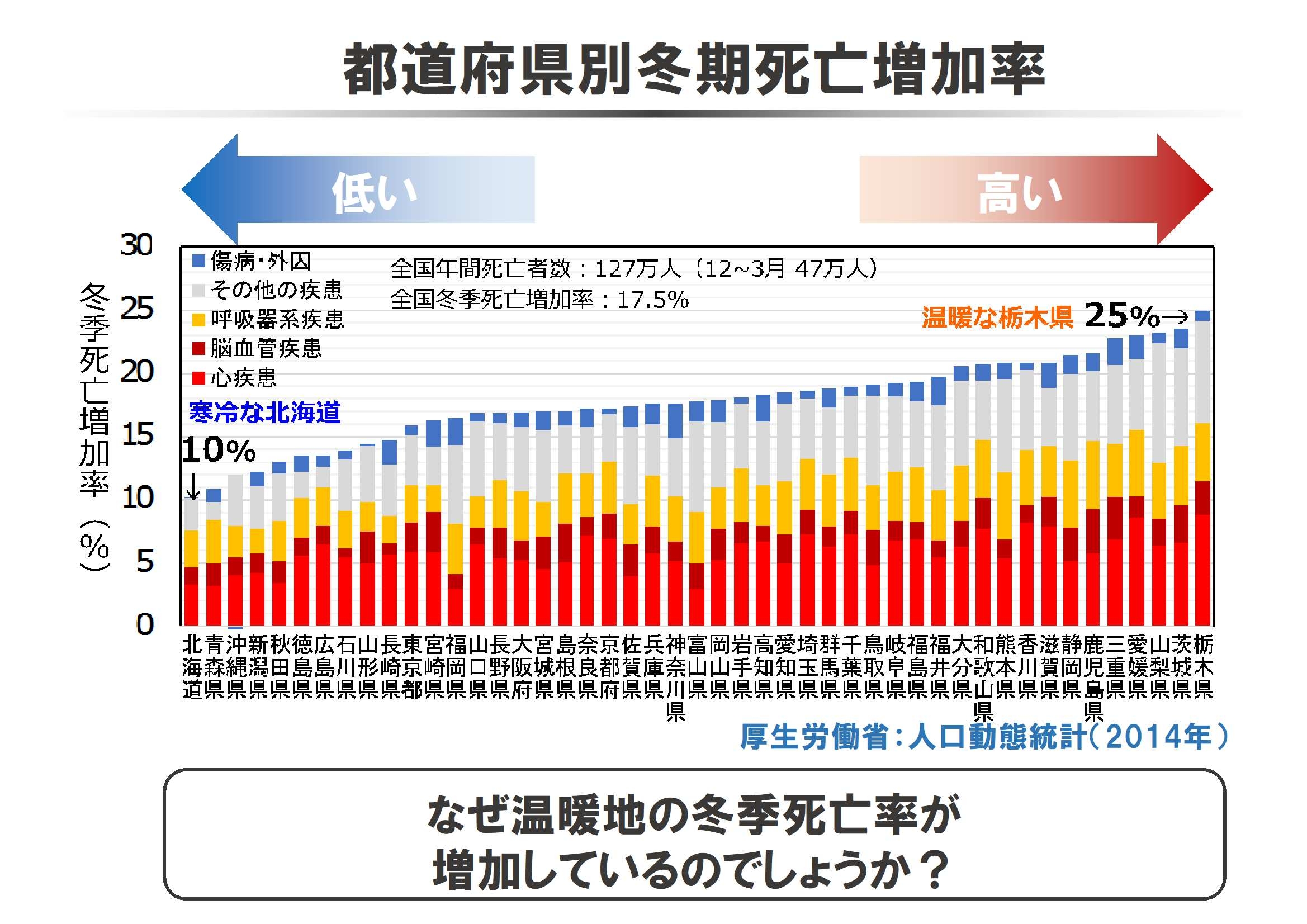

・断熱性:災害時の停電でも、室温を保ちやすい高断熱住宅

「家そのものが"家族の避難所"になる」ことが、

これからの家づくりに欠かせない視点になっています。

#地震対策 #耐震等級3 #水害対策 #断熱性 #高断熱住宅 #家族の避難所

3|ライフスタイルの変化にも対応。「長く愛せる、柔軟な住まい」

お子さまが成長して独立したあと。

親との同居が必要になったとき。

あるいは、夫婦ふたりになって身軽に暮らしたいと感じる頃――

"家は一度建てたら終わり"ではありません。

将来の変化に備えて、間取りを変更しやすい構造や、

家の一部を貸したり売却したりといった

選択肢を広げる設計が注目されています。

長期優良住宅や認定低炭素住宅など、

"資産価値が落ちにくく、長持ちする家"は、将来の備えとしても安心です。

#ライフスタイル変化 #柔軟な住まい #長期優良住宅 #認定低炭素住宅 #資産価値 #長持ちする家

(^^♪未来にやさしく、家族にやさしく。そんな家を一緒に考えませんか?

「今はまだ検討段階だけど...」

「資金面や時期が心配で、一歩踏み出せない」

そんなご相談も、白川建築では大歓迎です。

一人ひとりの暮らし方に合わせて、

無理のない予算で、"今"も"将来"も満たせる家づくりをご提案しています。

資料請求・個別相談・見学予約も、すべて無料でご案内しています。

お気軽にご相談ください(^^♪